記事公開日

最終更新日

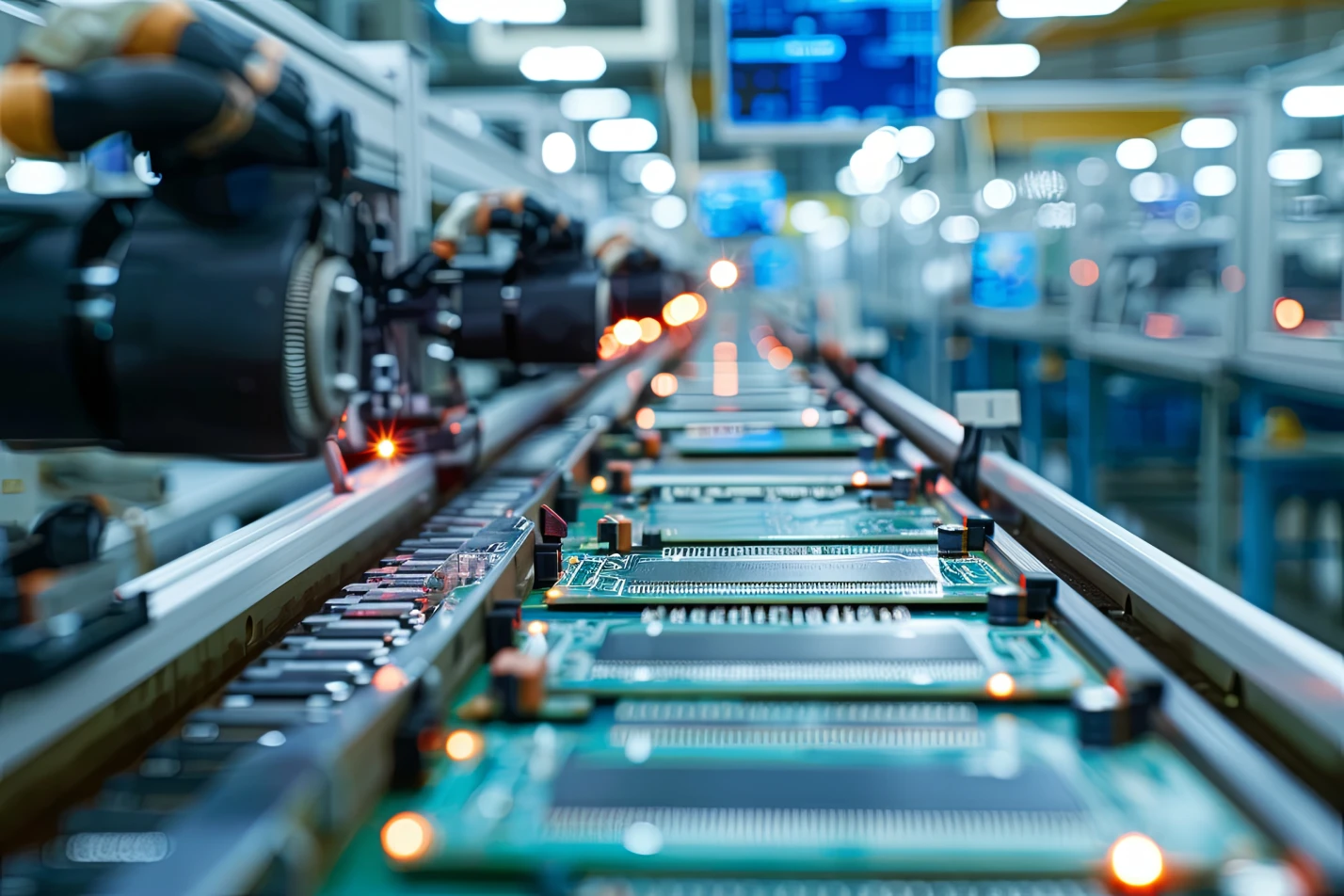

電子機器OEMとは?ODMやPBとの違いと選定ポイントを解説!

電子機器の製造において、「OEM」「ODM」「PB」といった用語が頻繁に登場しますが、それぞれの意味や役割の違いをご存じでしょうか?

特に中小企業が自社製品の開発や外部委託を検討する際には、これらの区別と使い分けが重要です。

近年、日本国内では中小企業が自社ブランドの確立や生産性向上を目指し、OEM・ODM・PBの外注先選定に注力する傾向が強まっています。

この記事では、電子機器製造に関わる「OEM」「ODM」「PB」の違いをわかりやすく解説し、選定時のチェックポイントや活用メリットをご紹介いたします。

電子機器OEMとは

OEM(Original Equipment Manufacturer)とは、日本語では「相手先ブランド製造」と訳されることが多く、ある企業が他社ブランド製品を製造する形態を指します。

電子機器業界においては、ブランドを保有する発注元(たとえば販社や企画会社)が、設計・開発・製造などの一部または全部を製造専門企業に委託するビジネスモデルが広く採用されています。

中小企業にとっては、自社で製造設備を抱えることなく、自社ブランドの電子機器製品を市場に展開できる点が大きなメリットとなります。

特に、製品の開発スピードが求められる現代において、外部パートナーとの連携は競争力強化に不可欠な要素となっています。

OEMが電子機器製造に活用される理由

中小企業が電子機器の製造にOEMを活用する理由は、主に以下の3点に集約されます。

初期投資の負担を抑えられる

電子機器の製造には、高度な製造ラインや品質検査設備が必要です。

これを自社で整備するには多額の初期投資が必要ですが、OEMを利用すればその負担を回避できます。

結果として、限られたリソースをブランド開発や販売戦略に集中できるようになります。

製造ノウハウの活用

OEM先の製造業者は、すでに豊富な製造経験や技術力を持っており、部品調達から組立、検査まで効率的な生産体制を構築しています。

中小企業はこれらのノウハウを活用することで、高品質な製品を安定的に供給することが可能となります。

製品化スピードの向上

市場の変化が激しい現代では、製品開発から上市までのスピードが競争力を左右します。

OEMを活用すれば、専門業者との連携によって、企画段階から迅速に量産体制へ移行できるため、機会損失を最小限に抑えることができます。

ODMとPBとは?OEMとの違いを比較

OEMと並び、製造委託に関する用語としてよく使われるのが「ODM」と「PB」です。

これらの違いを正しく理解しておくことは、自社に最適な外注戦略を立てる上で不可欠です。

本節では、まずODMとPBの定義を明確にし、OEMとの違いについて解説します。

ODMとは

ODM(Original Design Manufacturing)とは、製品の設計・開発から製造までを委託先企業が担う形態を指します。

発注元は自社ブランドで販売を行いますが、製品の仕様策定から設計、部品調達、組立、検査など、一連のプロセスはすべてODM企業が対応します。

このモデルの最大の特長は、発注元が自社に設計開発部門を持っていなくても、自社ブランド製品を展開できる点にあります。

特に電子機器分野では、製品の仕様が高度化しており、技術力やノウハウを持つODMパートナーとの連携が中小企業の競争力を大きく左右します。

PBとは

PB(プライベートブランド)とは、主に小売業や流通業者が自社ブランドとして商品を販売するモデルです。

製造は外部業者に委託されますが、製品の設計や仕様決定にはPBブランド側が深く関与し、製品の品質や外観も自社のブランディング戦略に基づいて設定されます。

PBは、消費者への直接的な接点を持つ企業が、競合との差別化や利益率の向上を目的として導入するケースが多く、電子機器分野では家電量販店や通販業者が自社ブランドで展開する製品に採用されることがあります。

OEMやODMと異なり、PBでは発注元が主導で製品設計や仕様を決定するため、商品企画力や市場分析力が重視されます。

一方で、製造品質の確保やコスト管理は委託先に依存する部分が大きく、信頼できる製造パートナーの選定が成功の鍵となります。

電子機器のOEM・ODM・PBを活用するメリット

中小企業が自社ブランドで電子機器を市場に投入しようとする際、自社単独での設計・製造は大きな負担となります。

こうした背景から、OEM・ODM・PBといった製造委託モデルを戦略的に活用する動きが広がっています。

ここでは、それぞれのモデルを活用することで得られる主なメリットについて解説します。

初期投資の大幅削減

OEMやODMを利用することで、自社で製造ラインや検査装置などのインフラを整備する必要がなくなります。

これは中小企業にとって、固定費を抑えたまま事業を立ち上げられる大きなメリットです。

特に電子機器は精密な製造プロセスが求められるため、経験豊富な外注先を活用することで、高い品質基準をクリアしやすくなります。

技術力とノウハウの外部活用

ODM企業は、設計・開発から量産まで一貫して対応する技術的な知見を有しています。

これにより、自社内に専門技術者がいない企業でも、革新的な製品を開発し市場投入することが可能となります。

また、PBモデルにおいても、製造パートナーの技術力を活かすことで、ブランディングに集中することができます。

開発期間の短縮と市場投入スピードの向上

自社ですべてを担う場合と比較して、OEM・ODMモデルは開発プロセスのスピードアップが図れます。

製造パートナーは既存の製造ノウハウやラインを活用できるため、プロトタイプ作成から量産開始までのリードタイムが短く、スピーディーな製品投入が可能になります。

リスクの分散と経営資源の集中

外部の製造パートナーに生産を委託することで、自社は営業・マーケティング・商品企画といったコア業務に集中できます。

これは、限られた人的・資金的資源を効率的に活用するという点で、中小企業にとっては大きなメリットです。

さらに、製造リスクを外部に分散できるため、品質トラブルや納期遅延などのリスクマネジメントも可能になります。

グローバル対応・量産体制の強化

近年では、多くのOEM・ODM企業が海外工場や多拠点対応を行っており、大量生産体制にも柔軟に対応しています。

国内外での販路拡大を目指す中小企業にとっては、こうした製造パートナーのスケーラビリティを活用することで、急な需要増や製品多様化にも対応しやすくなります。

電子機器のOEM・ODM・PBのデメリット・注意点

OEM・ODM・PBは、中小企業が限られたリソースで製品開発を進める上で大きなメリットをもたらしますが、一方でいくつかのリスクや注意すべき点も存在します。

これらを正しく理解しておかないと、思わぬトラブルやコスト増、品質問題に直面する可能性があります。

ここでは、導入前に把握しておくべき主なデメリットとその対処法について解説します。

自社での技術蓄積が進まないリスク

OEMやODMでは、設計や製造の多くを外部に依存するため、自社に技術やノウハウが蓄積されにくい傾向があります。

特にODMの場合、仕様設計も委託先主導で行うケースが多く、自社が中長期的に技術力を高めていく戦略を描く際には壁となる可能性があります。

このため、開発過程でのフィードバックや共同レビューを積極的に行い、知見を吸収する体制を整えることが重要です。

品質管理の難しさとトラブルリスク

委託先の製造品質が安定していない場合、納品後に不良品や仕様逸脱が発覚することがあります。

これは自社ブランドの信用を損なう重大なリスクであり、顧客からの信頼を回復するには多大なコストと時間を要します。

製造委託契約前に、品質管理体制・検査基準・不具合時の責任分担などを明文化した契約を結ぶことが重要です。

また、試作段階での厳格な検証も欠かせません。

コスト構造の不透明さ

OEM・ODM企業によっては、部品単価や工程ごとの原価が明示されず、最終見積もりだけが提示されることもあります。

結果として、価格交渉や改善提案が難しくなり、利益率の確保が困難になる恐れがあります。

対策としては、コストの内訳開示を依頼し、透明性のある見積もりプロセスを確保すること。

また、複数社の見積もりを比較検討することも有効です。

契約内容の不備による知的財産権のトラブル

ODMやPBでは、製品設計に関する知的財産の帰属を明確にしておかないと、将来的に製造元とトラブルになるケースがあります。

たとえば、自社専用の設計と思っていたものが、他社製品として流通するなどのリスクが考えられます。

そこであらかじめ、知財の帰属・使用範囲・再利用制限などを契約段階で明確に取り決めておくことが必要です。

納期遅延・コミュニケーションロス

委託先が複数の案件を抱えていたり、海外に製造拠点を持っていたりする場合、納期遅延や意思疎通の齟齬が生じやすくなります。

これはサプライチェーン全体に悪影響を及ぼす可能性があります。

対策として、スケジュールの事前共有と定期的な進捗報告、現地対応可能な窓口の確保など、密なコミュニケーション体制を築くことが求められます。

まとめ

電子機器製造における「OEM」「ODM」「PB」という3つの委託形態は、それぞれに特性と活用メリットがあります。

中小企業が自社ブランドの製品開発を進める上で、これらのモデルを戦略的に使い分けることで、コスト削減、開発スピードの向上、品質確保といった多くのメリットを享受できます。

一方で、技術の内製化が進まない、品質管理が難しい、知的財産や契約条件でトラブルが生じるリスクも存在します。

成功の鍵は、事前にそれぞれの仕組みと違いを正しく理解し、自社の製品方針や事業戦略に最適な委託形態を選択すること、そして信頼できるパートナーと協力体制を築くことにあります。

たとえば、東英グループの総合EMS・ODMサービスのように、設計・部品調達・製造・品質保証までを一貫して支援できる企業を活用すれば、単なる外注にとどまらず、事業成長のパートナーとして機能するでしょう。

今後の製品開発やブランド戦略において、OEM・ODM・PBの特徴を活かし、効果的に外部リソースを取り込むことで、中小企業でも大手に負けない市場展開が実現できるはずです。